年轻人有多怕孤独,这些产业就有多繁荣( 二 )

“有只兔子捏在手里 , 就感觉很安心呀”小毛如是说 。

诸如小毛的情况 , 还表现在豆瓣“毛绒玩具也有生命”这一小组的四万组员中 。组员们定期分享毛绒玩具的美照 , 用自己的创意思维让毛绒玩具拟人化 , 并为这种“注入灵魂”的玩法乐此不疲 。

文章图片

文章图片

通过这些“治愈载体” , 年轻人收获了治愈感 , 同时也找到了一群志同道合的新朋友 。外界越是对此感到不可理喻 , 这些“小治愈圈层”的凝聚力反而越强 。这种现象让“非主流”治愈经济得到了发展窗口 。

02 新治愈经济的本质 , 是精神加油站

治愈经济为何诞生 , 缘何兴起?

治愈经济最早发源于日本 , 最初是日本动漫等产业延伸出来的文创产品、服务的衍生形式 。随着文娱产业的发展 , 陪伴经济、卖萌经济随之应运而生 , 并与其他实体经济产生联动 , 逐步在日本成为一种成熟业态 。

知乎用户@李牧说 , “治愈文化”在日本已经形成了一套完整的文化产业体系 , 在许多日本国民的日常生活和潜意识中起着持续而含蓄的作用 。出于日本民族战后的自我不确实感以及自然崇拜 , 现代日本人普遍存在消极、孤独、无奈的情绪 , 在这种社会无意识的加持下 , 治愈经济注定难以成为短期的流行消费 , 而将随着相关技术手段、法律规范的发展持续流行与发展 。

相较于日本治愈文化的“丧” , 国内治愈经济更多是在发挥“精神加油站”的作用 。

一方面 , 出于对事业、生活的观念改变 , 部分年轻人开始有意识的延长“单身期” , 视其为一种延迟满足行为 。

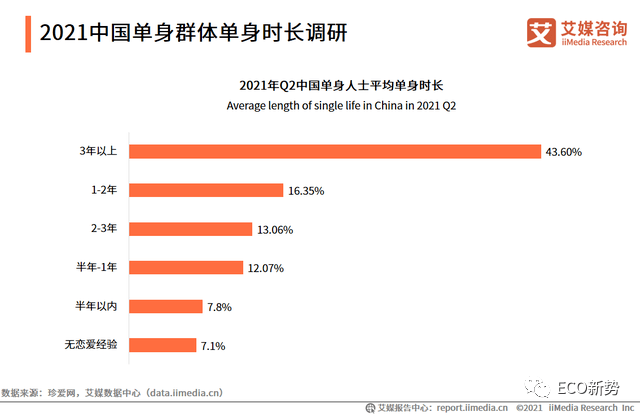

据艾媒咨询《2021中国单身群体消费行为调查及单身经济趋势分析报告》显示 , 2021年Q2 , 在中国单身时长以年为单位的单身人士已高达 73.01% , 其中有43.60%的单身人士单身时长为3年以上;7.1%的人无恋爱经验 。而从单身原因调查结果来看 , 主动性选择享受单身生活或不着急恋爱为单身群体最主要的单身原因 , 占比高达45.9% 。

文章图片

文章图片

这就决定了 , 国内单身群体具有较大的消费潜力 。数据显示我国非单身群体的月均花费占收入比主要集中在20-40%区间 , 而单身群体则相对平均地分布在20-40%和40-60%内 。其中 , 单身群体在40-60%区间明显高于非单身群体 , 差距接近10% 。

巨大的消费潜力催生了国内专门针对单身群体设计各行各业的治愈服务 , 从一人出行的定制游到餐饮行业针对独具群体的宠物陪伴服务等 。随着单身群体消费能力的持续发掘 , 治愈经济相关联细分门类如“陪伴经济”、“一人经济”、“社交经济”不断加码 , 从生活上和心理上不断满足了单身群体各方面的需求 。

另一方面 , 出门在外的打工人因为缺乏归属感、安全感 , 也需要“治愈力”作为支撑 , 继续留在大城市为未来的人生积攒筹码 。

根据马斯洛需求层次理论 , 当人均GDP水平达到3000美元的时候 , 原本处于金字塔底部的生理需求和安全需求将会让位于第三类需求 , 也就是我们说的爱和归属感 。对于爱和归属感的需求 , 促成了“治愈经济”相关产业的进一步完善 , 并不断向着让用户感受到爱与归属感 , 从而舒缓他们的焦虑感的目标提高服务质量和水平 。

目前新兴治愈经济在我国刚刚起步 , 无论是“治愈”还是产业模式的规范化均尚欠完善 , 但作为一种新业态 , 其发展前景和市场需求仍相当可观 。

- 转型成本不低、好商业模式难觅 我们离农业数字化时代还有多远?

- 我们离农业数字化时代还有多远?

- 交广夜听|你的格局有多大,就能赚到多少钱

- 实现固废合理利用,3D打印路还有多远?

- 怎么看淘宝使用注册时间有多久了(淘宝注册时间查询步骤)

- 羽生结弦要挑战的花滑4A有多难?

- 谷爱凌逆天动作究竟有多牛?“3D+AI”带观众一秒看懂

- 一图读懂|2021年四川人有多能买?

- 现象级顶流冰墩墩有多难买?看记者实地体验就知道了!冬奥热,排过这些长龙才懂

- 鹿角:给年轻人机会,年轻的公司才有机会丨春节特辑